■地域のものづくり、文化の魅力を伝える「うなぎの寝床」

「うなぎの寝床」は、現在は顧問でもある白水さんが立ち上げた地域文化商社です。

大分の大学で建築を学んだ後、福岡県南・筑後地域の商品開発やブランディングを行う「九州ちくご元気計画」の主任推進員になった白水さん。

活動していく中で地域の面白い人、ものづくり、もの、文化…知っているのに、魅力を伝えられていないことに気付きます。

「これは、自分がなんとかするしかない!」と一念発起。

そして徹底的に地域文化を研究し、「九州ちくごのものづくりを伝える・継承する」ことをコンセプトに 2012年、福岡県八女市にアンテナショップとしてオープンします。

▲ 旧寺崎邸 店内

▲ 旧寺崎邸 店内

お店には、九州のものだけではなく日本全国の美味しいもの、器、洋服、雑貨、さまざまな商品が並んでいます。

「土地らしさのあるもの」、「つくり手がみえるもの」、「地域経済を回せる可能性のあるもの」

いずれかを満たした選りすぐりのアイテムたちです。

▲うなぎの寝床 旧丸林本家

▲うなぎの寝床 旧丸林本家

つくり手目線で情報を発信し、ものを通して、地域文化を伝えてきたアンテナショップ。

「もっと自分ごととして、ものづくりや文化を感じて欲しい!」という思いから、

現在では、作り手と直接話せる工房見学やものづくり体験などのツーリズムも行っています。

▲クラフトの町・八女福島の生業めぐりのツアー

▲クラフトの町・八女福島の生業めぐりのツアー

▲下川織物見学と久留米絣ストール作り

▲下川織物見学と久留米絣ストール作り

気になる人は、うなぎの寝床のサイトをぜひチェックしてくださいね。

※写真は全てうなぎの寝床さんから拝借いたしました。

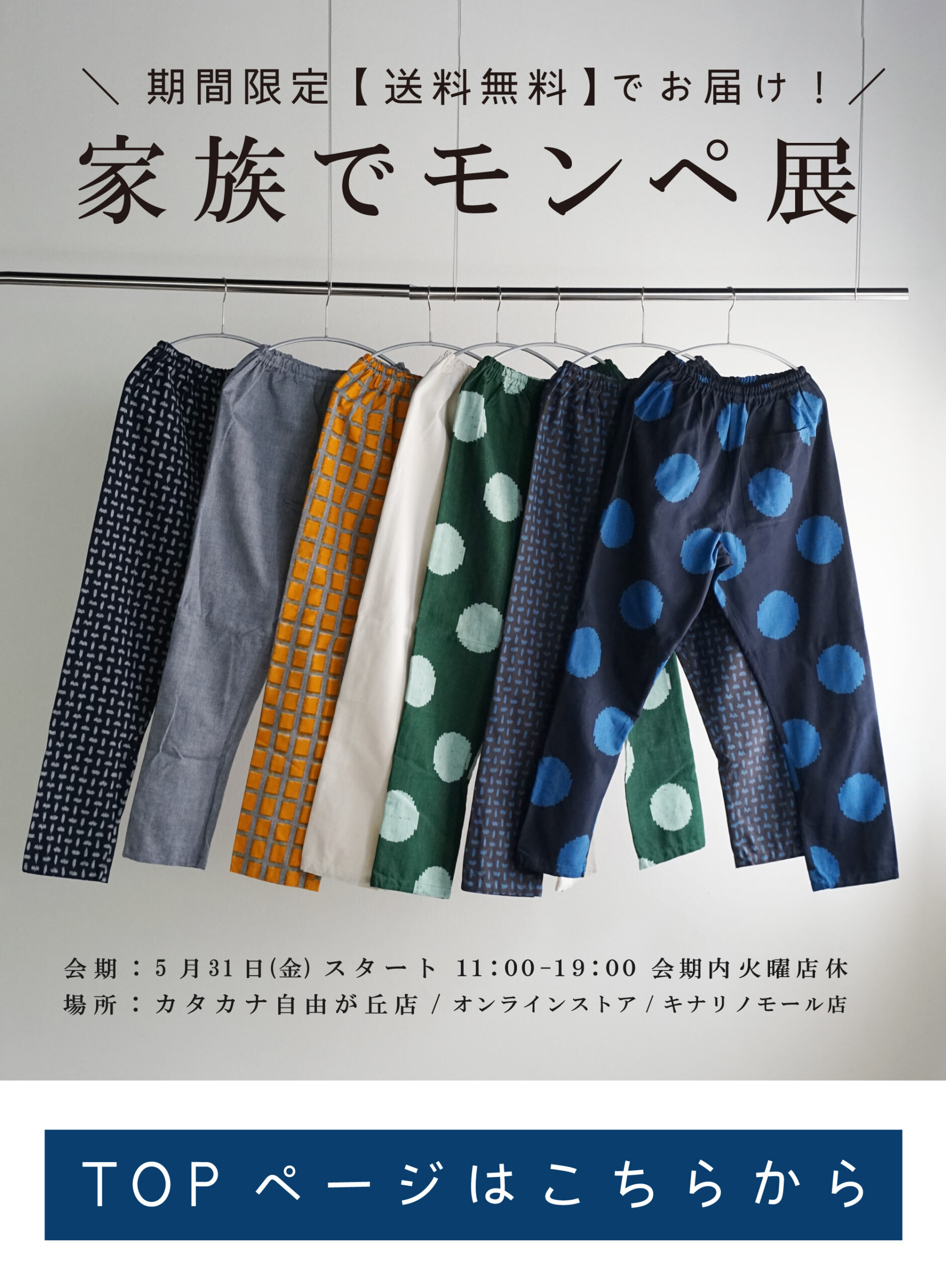

■偶然の出会いから生まれた「現代風 もんぺ」

2011年、白水さんにとって運命の出会いが訪れます。

それは、物産展でたまたま試着した「もんぺ」!

福岡県南部の筑後地方では、昔から久留米絣というもんぺの生地が織られていました。

知っているけど、当時のもんぺは、日常着としてはなかな選びにくい過去の服。

いざはいてみると…「きもちいい~!」

あまりのはき心地の良さに驚きます。

そこから「もんぺは今の時代でもはけるのではないか。」と考えはじめたのがきっかけで

着方の提案や布の企画がスタートします。

もともとワークパンツだった「ジーンズ」のように、日本のもんぺも日常着へ。

「もんぺを通して、伝統工芸を次世代に伝える仕組みをつくり、手仕事の良さを伝えたい!」

そんな想い胸に、うなぎの寝床はもんぺ作りの道へ走り出しました。

■ずっと履き続けていたくなる「もんぺの魅力」

こうして誕生したうなぎの寝床の「もんぺ」。

従来のもんぺの良さはそのままに、現代の生活により馴染む「現代風もんぺ」という新しいもんぺを展開していきます。

こちらのセクションでは、うなぎの寝床のもんぺが多くの人に愛される魅力を詳しくご紹介します♪

一本、二本…と欲しくなる理由があります。

●現代の普段着として楽しめるデザイン

うなぎの寝床オリジナルの「現代風」という型でつくられたもんぺは、昔ながらのもんぺではなく、

現代に合わせて修正した、腰回り・ひざ下がすっきりシルエット。

スタイルがよく見えるように、計算し作られているので、はいた時のシルエットもとても綺麗です。

●一度履いたらトリコになる「はき心地」のよさ

とても軽くて、久留米絣のやわらかな肌触りが気持ちいい..あまりの着心地の良さに驚きます。

農作業服として活躍してきたもんぺだから、動きやすさもバツグン。

薄地のもんぺは、特に涼しいので、夏は最高!

久留米絣は吸水性がよく乾きも早いため、汗をかいても快適です。

もうデニムには、戻れません…

ウエストはゴムと紐で締め付け感もないので、楽ちんです。

ストレスのない着心地の良さは、お家のリラックス着としてもおすすめできるほど。

●自分にどんどん馴染む経年変化

はき込み、洗うほどに肌になじみ、どんどん気持ち良くなっていくのが、久留米絣の素晴らしいところ。

よりやわらかく、くたっとしたかんじ

自分だけの一着になっていく過程も楽しめるので、はくほどに愛着も倍増です。

●オールシーズンいつでも、どこでも

日常着としてはもちろん、フェス、ヨガ、ハイキングなどのアウトドアにも大活躍!

無地もんぺはビジネスシーンにも。

小さく畳めるのでかさばらず、旅行のお供にも心強い。

あらゆるシーンで、季節を問わず1年を通して楽しめるのも、もんぺのいいところ。

▲久留米絣のもんぺができるまで(こちらの動画ではより詳しく各工程をご紹介しています。)

■伝統工芸「久留米絣」の奥深さにはまります。

ここまでたくさんの「久留米絣」というワードがでてきました...

「聞いたことがあるけれど、結局、久留米絣ってなに!?」という方も多いのでしょうか。

私自身ももんぺを知るまで、あまりよく知りませんでした…

実は久留米絣は、日本三大絣のひとつでもあり、技法は重要無形文化財に指定されるほどの素晴らしい伝統工芸なのです!

久留米絣の豆知識~工程などなど詳しくご紹介していきますね。

●200年以上の歴史がある伝統工芸

●200年以上の歴史がある伝統工芸

福岡県南部の筑後地方は昔から綿織物の産地であり、その中でもんぺもつくられてきました。

現在は20件ほどの織元が存在し、いまもなお織物を続けています。

久留米絣は、江戸時代後期から200年以上にわたって織られていて

なんと井上伝さんという12歳の女の子の発案がきっかけでうまれたのだそう。

●職人の技がつまってる!

織元さんのひとつ「下川織物」さんでは、

なんと、30以上の工程を職人の分業制で、約2~3カ月かけてつくっています。

つくるのに、大変な手間と時間のかかる工芸品なのです…

デザイン・糸の伸び縮みも考えながら図案をつくる。

↓

柄を生み出すために糸を縛り(括り/くくり)、染色。

↓

染め上がった糸の束を一本ずつほどき、乾燥。

↓

柄を合わせながら、丁寧に織り上げる。

それぞれの間にも、たくさんの緻密な工程があり、ようやく一本の織物ができあがります!

工程によっては機械が入りますが、すべてに人の手仕事が必須。

なかでも、柄を織る作業はとても難しく、職人の高い技術が必要になります。

・括る(くくる)とは…図案に合わせて準備した「経糸(たていと)」と「緯糸(よこいと)」を柄に応じて、

糸で縛り、防染すること

●やわらかな風合い

60年以上前の昔ながらの織り機を使っているため、糸に必要以上の負荷を掛けずに織り上げることができます。

限りなく手織りに近いやわらかな風合いは、とても心地よく、肌にやさしく馴染みます。

●ゆらぎ・色の美しさ

染色する前に、糸の束の一部を括り、染めた部分と染めてない部分をつくります。

その糸を絶妙にずらして織り上げることで、独特なかすれ模様が生まれるのです。

これが久留米絣の大きな特徴で、魅力です。

豊富な染色で色の表現も美しく、単色ではない奥深い色味が素敵です。

以上!最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

もんぺをつくっている「うなぎの寝床のこと」、「もんぺはどうやってできているのか」

知ると更に愛着が湧いてきませんか?

今回のブログを通して、あたらしいもんぺの魅力を発見できましたら、うれしいです。

▲うなぎの寝床 旧寺崎邸

▲うなぎの寝床 旧寺崎邸